本文全文图片

本文全文表格

-

土层模型计算参数

土层 弹性模量/MPa 泊松比 饱和重度/(kN·m-3) 初始孔隙比 黏聚力/kPa 内摩擦角/(°) $ E_{{\text{50}}}^{{\text{ref}}} $ $ E_{{\text{oed}}}^{{\text{ref}}} $ $ E_{{\text{ur}}}^{{\text{ref}}} $ 杂填土 4.1 4.1 16.4 0.34 19.0 0.9 10 9.0 素填土 4.1 4.1 16.4 0.34 18.8 0.9 15 5.4 淤泥质粉质黏土 3.3 3.3 13.2 0.41 18.2 1.1 12 5.7 粉质黏土夹粉砂 3.7 3.7 16 0.34 18.7 1.0 14 8.4 -

支护结构材料参数

结构名称 单元类型 弹性模量/GPa 泊松比 重度/(kN·m-3) 尺寸/mm 地下连续墙 板 31.5 0.2 26.0 厚度t=800 钻孔灌注桩 梁 31.5 0.2 26.0 桩径1000 格构柱 梁 200.0 0.3 78.5 方箱480, t=20 钢筋混凝土支撑 梁 31.5 0.2 26.0 矩形100×800 钢支撑 梁 200.0 0.3 78.5 ¬609, t=16 -

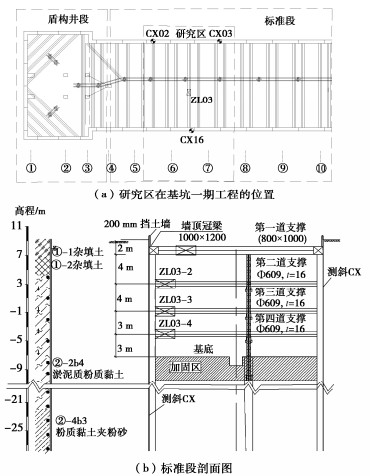

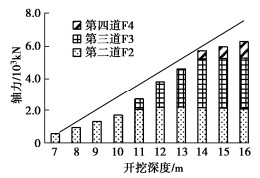

基坑开挖模拟步骤

序号 施工阶段 单元处理 1 初始应力分析 激活所有土体、自重、边界约束;位移清零 2 围护墙施工 激活围护墙、围护墙旋转约束 3—4 开挖第1—第2层土 逐步钝化第1—第2层土 5 架设第一道支撑 激活第一道钢筋混凝土支撑 6—10 开挖第3—第7层土 逐步钝化第3—第7层土 11 架设第二道支撑 激活第二道钢支撑 12—15 开挖第8—第11层土 逐步钝化第8—第11层土 16 架设支撑3 激活第三道钢支撑 17—19 开挖第12—第14层土 逐步钝化第12—第14层土 20 架设支撑4 激活第四道钢支撑 21—22 开挖第15—第16层土 逐步钝化第15—第16层土 -

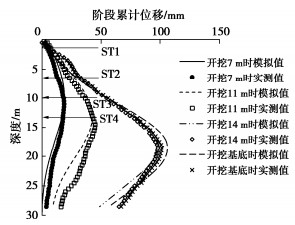

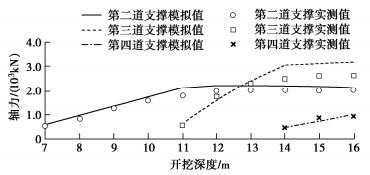

模拟值与实测值相对误差汇总表

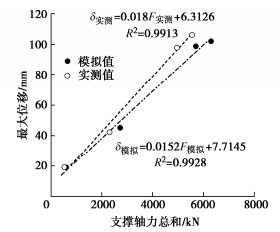

测项 模拟值与实测值相对误差 开挖7 m 开挖11 m 开挖14 m 开挖16 m 围护墙体位移 1 -6 -1 4 第二道轴力 12 17 9 5 第三道轴力 — 14 22 20 第四道轴力 — — 5 8 -

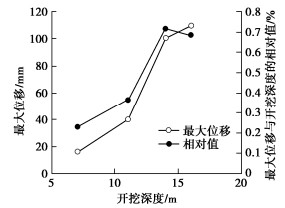

软土基坑的围护墙位移

地区 软土厚度/m 地连墙厚度/m 开挖深度H/m δ/H/% 南京市Ⅰ[17] 3.4~18.6 0.8 17.28 0.68 南京市Ⅱ[18] 37.0~43.0 1.0 18.50 1.58 上海市[19] 5.8 1.0 18.10 0.48 14.0 1.0 16.10 0.94 本文 24.8~32.4 0.8 16.00 0.50~0.65 -

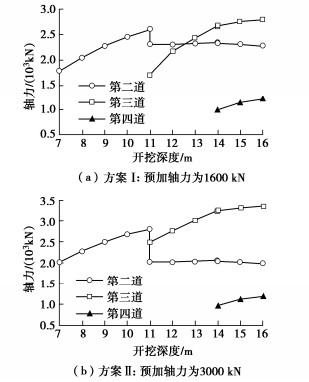

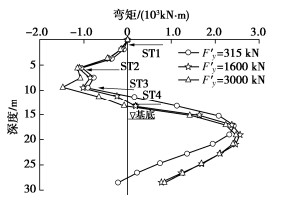

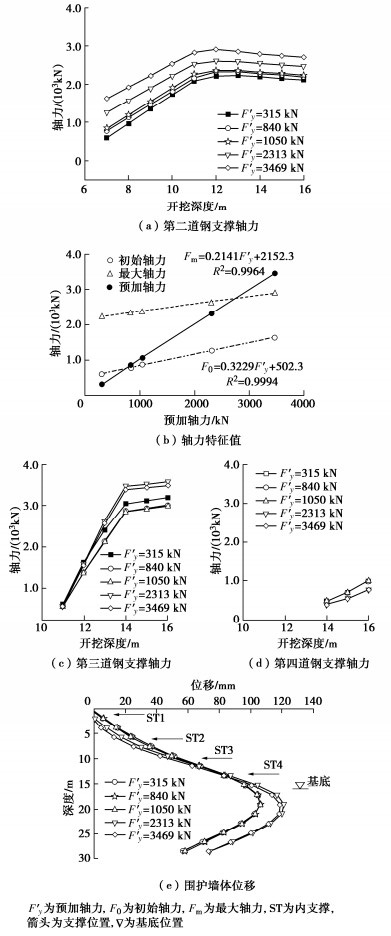

第二、第三道钢支撑预加轴力影响

计算模式 预加轴力/kN 初始轴力/kN 最大轴力/kN 最终轴力/kN 设计轴力/kN 方案Ⅰ 第二道 1600 1787 2610 2285 2313 第三道 1600 1701 2800 2800 1543 第四道 1050 999 1215 1215 1915 方案Ⅱ 第二道 3000 2014 2806 1988 2313 第三道 3000 2499 3340 3340 1543 第四道 1050 968 1182 1182 1951 -

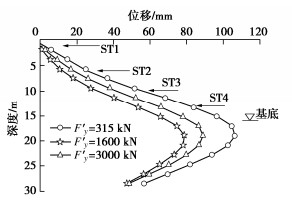

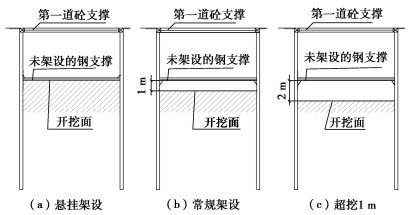

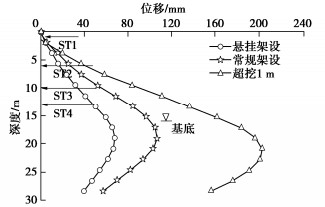

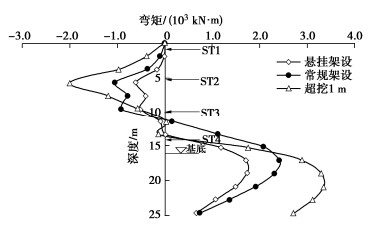

各架设条件下钢支撑最大轴力值

项目 第二道 第三道 第四道 悬挂架设 1544 1893 2266 常规架设 2228 3182 997 超挖1 m 4026 1159 3904 设计方案 2313 1543 1951 实际方案 2015 2627 926 -

不同支撑架设条件下围护墙位移、弯矩最大值

项目 最大位移/mm 最大正弯矩/(kN·m) 最大负弯矩/(kN·m) 悬挂架设 68 1729 -603 常规架设 110 2412 -1045 超挖1 m 204 3354 -1996

下载:

下载: