Applicability of additive mass method in density tests on soil-mixture materials

-

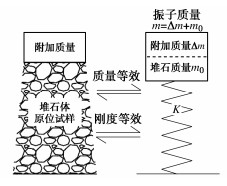

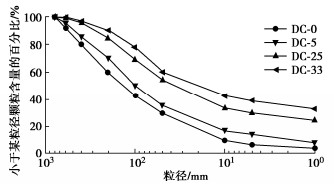

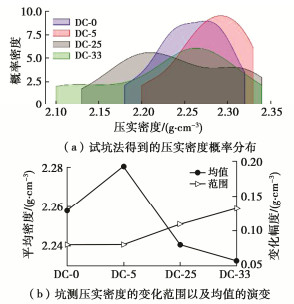

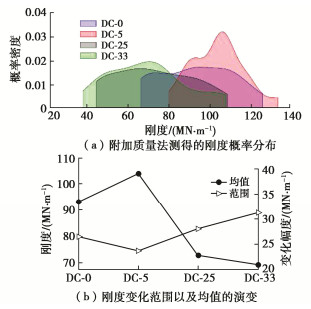

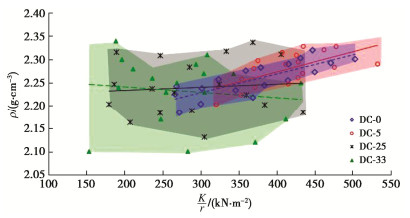

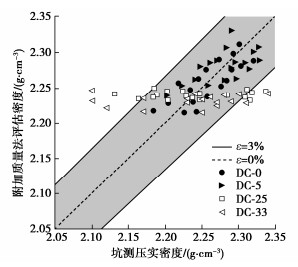

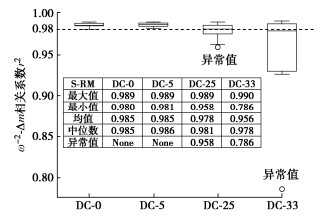

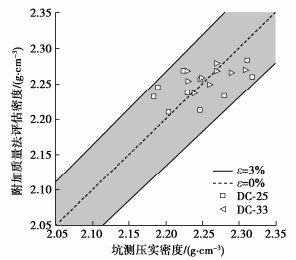

摘要: 附加质量法已经在多座土石坝工程的不同筑坝料密度检测中得到了应用,随着近年来水利水电工程的发展,宽级配高细粒含量的土石混合料也逐渐被应用在坝体填筑中,而附加质量法在土石混合料中的适用研究开展的仍较少。依托某抽水蓄能电站工程,对不同风化玢岩含量的混合填筑料开展了附加质量法试验和坑测密度试验,并对附加质量法密度求解的准确性进行了讨论和分析。经过研究发现:附加质量法在玢岩含量较低的试料中表现良好,但随着混合料玢岩比例的提高,试料的实测干密度以及附加质量法测得的频率和刚度均表现出一定的随机性,部分测点结果的合理性较差,需要开展ω−2 - Δm相关性分析来验证测点结果合理性才能取得准确的密度结果。Abstract: The additive mass method (AMM) has been applied in the density tests on different materials of many earth-rockfill dams. With the development of hydropower projects in recent years, the soil-rock mixtures (S-RM) with wide gradation and high fines content have been used for dam construction. While the researches on the applicatbility of the AMM in the soil-rock mixtures are insufficient. In this study, the AMM is adopted to evaluate the compaction densities of the S-RM composing of fresh dolomite and strongly weathered diorite porphyrite in a pumped storage power station in China. The compaction densities evaluated by the AMM are compared with those measured by the pit tests. The results demonstrate that for the S-RM containing low contents of diorite porphyrite, the compaction densities can be reasonably evaluated by the AMM. For the S-RM with high contents of diorite porphyrite, the analysis of the ω−2 - Δm correlation obtained by the AMM in advance is required to conduct reasonable compaction density evaluation.

-

0. 引言

结构面是漫长地质演化过程中形成的各种不连续地质界面,是制约岩体物理力学性状、变形破坏机制和控制岩体稳定性的重要因素之一。在自然界中,以风化、侵蚀作用为主的环境因素对岩体结构面力学性质的劣化作用是造成坡体失稳的重要原因之一。其中,中国西南碳酸盐岩地区,岩溶作用对结构面的弱化影响最为典型,已诱发多起大型滑坡灾害,如贵州关岭大寨滑坡[1]、巫溪南门湾滑坡[2]、重庆武隆鸡尾山滑坡[3]、贵州纳雍普洒滑坡[4]等,造成了重大人员伤亡和财产损失。因此,厘清岩体结构面溶蚀演变模式和溶蚀结构面力学劣化规律对灾害防治具有重要意义。

目前,针对溶蚀岩体的研究主要集中在细、微观结构研究和力学特性研究两个方面。众多学者采用数字图像处理[5]、电镜扫描[6]、计算机断层扫描[7]和数值软件模拟[5-9]等技术手段对细、微观结构展开研究,揭露了溶蚀作用下岩体的细观变形破坏机制、裂隙演化规律和微观损坏特征等。并在此基础上,学者们通过引入损伤力学[9]、唯象理论[10]、连续介质损伤力学[11]等理论知识,构建了岩体损伤演化方程及本构模型。同时,部分学者分析了溶蚀岩体力学参数的变化规律,得到了pH值[12-13]、溶蚀时长[13]、层理角度[14]、溶蚀率[15]因素对单轴抗压强度及弹性模量等的影响,并编写了水影响下碳酸盐岩强度随时间退化的数值程序[16]。然而,上述研究大多局限于对完整岩块的受溶特性研究,却忽视了实际岩质坡体中结构面对工程岩体稳定性的控制性作用。尽管许多学者采用不同指标对受溶结构面表面粗糙度进行了量化分析[17-20],研究了普通岩体结构面剪切力学特性[21-22],但揭露受溶结构面力学特性的研究仍鲜有报道。

鉴于此,以重庆武隆鸡尾山溶蚀岩质坡体为地质背景,通过室内结构面渗流溶蚀试验和结构面直接剪切试验,并结合三维形貌光学扫描技术,阐明了灰岩结构面表面水动力-溶蚀演变规律和剪切力学特性劣化规律,同时深入分析溶蚀演化模式和作用机理,提出了灰岩溶蚀结构面抗剪强度预测模型,以期对西南地区地质灾害防治提供参考。

1. 鸡尾山溶蚀岩质坡体地质背景

武隆鸡尾山属重庆市东南部高海拔地区,具有多云雾、夜雨,空气湿度大、昼夜温差大等特点,其降雨主要集中于5—9月,呈现出“雨量充沛,降雨集中,短时期强度高”等显著特征。区域内地形起伏大,山体自然坡度为20°~50°,呈现出“南高北低、东高西低”的走势。研究区地层由志留系中统韩家店组泥岩(S2h)、二叠系下统梁山组粉砂岩(P1l)、二叠系下统栖霞组灰岩(P1q)、二叠系下统茅口组微晶灰岩(P1m)及坡顶第四系松散堆积物(Q4el+dl)构成,如图 1所示。

现场地质调查表明,鸡尾山盖层灰岩节理裂隙普遍发育,透水性良好。长期地质演化过程中,地下水追踪岩坡构造节理(J1:185°∠75°,J2:87°∠80°)逐渐形成3处空间分布特征、发育规模不同的深大溶蚀结构面:T0、T1和T2(如图 1所示)。三者表面溶蚀特征明显,形成多种溶蚀结构(如图 2所示)。

2. 试验设计及过程

2.1 结构面渗流溶蚀试验

(1)试验材料及试件制备

试验岩样采自鸡尾山溶蚀岩质坡体现场原位地层,采用高压水射流岩石切割机,将毛石加工成100 mm×100 mm×100 mm标准试样尺寸,且控制各对立面平行度小于0.05 mm。由于鸡尾山岩坡空间结构多由剪节理组成,结构面多平直光滑,因此采用大型砂轮切割机沿试样中线位置进行人工锯切[23],以制成满足渗流试验要求的结构面试样,如图 3(a)所示。试件切割后,对其表面进行清洗烘干,消除初始水分对试件产生的不良影响,并对除结构面外其余面进行工业级透明防水胶胶封处理,以保证试验过程中溶蚀部位的可控性,如图 3(b)所示。

试验溶剂选用盐酸配制而成,为保证溶蚀速率的可观测性,对pH多次调整、试验,最终确定pH=1.8的稀盐酸溶液作为试验加速溶蚀试剂。

(2)试验设备

渗流溶蚀试验设备为自主研发的岩体结构面渗流装置,其基本工作原理如图 4所示。该装置主要由渗流系统和回流系统两部分组成,其中主渗流装置集水头控制、渗流溶蚀、裂隙流流量监测功能于一体,能实现恒定水量下岩体结构面渗流溶蚀研究;回流系统则由磁力泵(平均流量5 L/min)和回流管两部分组成,在实现渗流溶液循环使用的同时,既保证了渗流场的稳定,也极大提高了酸液利用效率。

三维形貌扫描设备为Cross Dual三维形貌光学扫描仪,如图 5所示。该扫描仪基于三角测量原理,通过投影光栅装置向被测物体投射一组平行光束,从而得到代表结构面表面微地貌的三角网格、点云等数字化特征。由此获得的点云点间距为0.1 mm,扫描精度为0.02 mm。

(3)试验设计

试验于常温常压下进行,保持岩样、回流流量、初始隙宽等为常量,溶蚀时长为单一变量,并按照溶蚀时长将试验分6个工况分别进行,溶蚀时长设置方案如表 1所示。

表 1 不同工况下的溶蚀时长分布情况Table 1. Dissolution duration distribution under different working conditions工况编号 工况1 工况2 工况3 工况4 工况5 工况6 溶蚀时长/h 0 2 6 12 20 30 具体试验步骤如下:①控制岩样初始隙宽为1 mm[24],并使用防水双面胶对岩样两侧竖向裂缝进行固定,同时使用胶贴将水头控制管按照图 4所示固定于岩样裂缝正上方;②将固定好的待溶蚀岩样放置于载样台合理位置处,并用PVC管将各部件连接;③取足量pH=1.8稀盐酸溶液注入溶液槽中;④启动磁力泵,同时开启秒表计时;⑤将试验每15 min中断一次,待回流完成后,调节溶液pH至1.8;⑥溶蚀完成后,将岩样从渗流装置中拆离,并依次对结构面表面进行清洗、观察、记录;⑦将已溶蚀结构面进行三维形貌光学扫描。

2.2 溶蚀结构面剪切力学特性试验

(1)试验设备

试验所用设备为WDAJ-600型微机控制电液伺服岩土剪切流变试验机,如图 6所示。试验机轴向、切向最大荷载、最大加荷位移分别为600 kN和100 mm,其荷载施加方式分为应力控制式和应变控制式两种,可控范围分别为0.1~100 kN/min,0.001~10 mm/min。试验所用剪切盒为自行设计,如图 7(b)所示。

(2)试验设计

为揭露溶蚀情况对结构面剪切力学特性的影响规律,基于渗流溶蚀试验,对不同溶蚀程度试样分别在低、中、高3种轴压下,采用剪切流变试验机开展直接剪切试验。试验轴压取值如表 2所示。

表 2 结构面直接剪切试验轴压试验值Table 2. Axial compression test values of structural plane direct shear tests轴压 低水平轴压 中等水平轴压 高水平轴压 压力值/MPa 2 4 6 试验过程如下:①试验前将已溶蚀试样按图 6所示进行安装,使其裂面水蚀结构展布方向与实际剪切方向垂直,并调节水平位置至试样中心与轴向伺服活塞杆中心在同一垂线上。②试验过程中采用应力控制式以0.5 kN/min的速率对试样施加法向荷载,如图 7所示。由于岩石变形相对于荷载存在滞后性,为避免出现持续增长的外部荷载作用下因裂面细、微观结构来不及调整而出现测量结果偏小的现象,将试验荷载分三级进行施加,当施加达至预设值后,每5 min测读一次,若连续两次测读值差值不超过0.01 mm,则施加下一级荷载,直至达到目标法向值。③待法向应力作用下试样变形稳定后,保持法向应力不变,采用应变控制式对下盘剪切盒以0.2 mm/min的速率施加切向荷载,直至达到目标位移值。

3. 试验现象与分析

3.1 灰岩结构面表面溶蚀演化特征

通过渗流溶蚀试验初步得到不同溶蚀时长下灰岩结构面宏观受蚀情况如图 8所示。将溶蚀面扫描结果经图元匹配、去噪和数字化处理后,导入软件CloudCompare。绘成的溶蚀结构面表面溶蚀演化特征如图 9所示。

由图 8,9可知,在长期渗流溶蚀改造作用下,灰岩结构面表面形貌持续演化,但在不同溶蚀阶段具有明显的分异性:初始溶蚀阶段(t=2 h),结构面表面平直且隙宽较小,溶剂以层流形式沿结构面缓慢流动,此时溶蚀作用表现为全结构面多溶蚀核心同时溶蚀改造。由于溶剂对岩样内切式侵蚀作用有限,因此结构面表面溶槽深度较浅,粗糙度指数变化不明显,如图 9(b)所示;当溶蚀进入中期时(t=6 h),随着溶剂冲蚀时间的增长和水动力强度的不断提升,壁面难溶物被不断带走,溶剂逐渐由结构面向结构体内部溶蚀,在结构面表面上逐渐形成与溶剂流动方向基本一致的溶槽,此时溶槽窄小、浅短但发育密集且明显,结构面表面粗糙度有明显变大的趋势(如图 9(c));到了溶蚀中后期(t=12~20 h),结构面表面溶槽进入迅速发展阶段,在不断增强的裂隙水动力作用下,壁面平行状溶槽间的“分水岭”结构被溶平或被改向,原细密溶槽中较弱裂隙流逐渐跨越“分水岭”向邻近优势溶槽流去,最终将壁面改造为由几条深大岩溶通道和若干条细小溶槽组成的复合溶蚀结构面,结构面表面深大溶槽数目明显增多,溶槽深度明显变大,溶蚀结构面表面粗糙度相应提高(如图 9(e));当溶蚀达到后期时(t=30 h),结构面岩溶发育进入最终阶段,结构面表面深大岩溶通道进一步发育,而壁面细小溶槽逐渐退化、趋于平滑,溶剂也从沿壁面似面状层流状态完全转变为沿溶槽管道流状态。随着溶蚀通道的不断扩大,恒定流量下水、岩之间物质、能量交换作用相当微弱,受溶结构面表面粗糙度指数几乎不再发生变化,如图 9(f)所示。

3.2 溶蚀结构面典型渗流溶蚀演化模式

结合图 8,9分析可知,在灰岩结构面溶蚀改造过程中,结构面表面形貌发育过程规律性显著,在阶段性水动力作用下,灰岩结构面表面溶蚀情况呈现出阶段性特征。根据特征的差异可将灰岩结构面溶蚀过程分为“点式选择性溶蚀—细槽线式稳定渗流溶蚀—优势管道流强烈溶蚀—壁面缓慢溶蚀”4个阶段。

(1)初溶阶段:此时期处于溶蚀开始阶段,水动力条件较弱,且人工锯切结构面表面实质上并不平整,因此溶蚀最先发生于结构面微凸体、微裂隙等表观粗糙结构处,呈现出全截面多溶蚀核心同时改造的溶蚀特征。

(2)稳定渗流溶蚀阶段:随着水动力条件的不断增强,动力冲蚀在溶蚀过程中的作用逐渐显现,原溶蚀点沿水流方向相互连通,在结构面表面形成若干条近平行于裂隙水渗流方向的细微溶槽。结构面处裂隙水逐渐由面状渗流向管状渗流转变。

(3)强烈溶蚀阶段:随着结构面内切式侵蚀作用不断加强,裂面隙宽逐渐变宽,水动力作用也发挥到极致,并在溶蚀过程中占据主要作用。此时,在长期冲蚀作用下,溶槽间“分水岭”结构逐渐被磨平,相邻溶槽逐渐融合,溶槽规模不断扩大,最终形成深大岩溶通道。

(4)壁面缓慢溶蚀阶段:在保持恒定水流条件下,忽略其他外部条件影响,溶蚀管道达到其最大规模。此时水流经岩溶管道笔直流下,裂面处水-岩作用微弱。

然而,实际工程中,第四阶段并不是结构面溶蚀演化的终态。以鸡尾山前缘溶蚀结构面为例,溶蚀过程中,上部山体结构发生自适应调整,后方山体不断向前缘挤压,裂面被重新压密,溶蚀演化将从初期重新开始。岩体结构面也将以壁面层流状态转变为管道流状态为一个周期,持续进行周期循环。

3.3 溶蚀结构面表面特征量化分析

为更好表征结构面表面形貌溶蚀演化行为,本文以结构面表面最小二乘面为基准面,将高于基准面的部分定义为残余峰,与基准面间距离定义为峰高Rp;将低于基准面部分定义为溶蚀谷,与基准面间距离定义为谷深Rv,取最大峰高和最大谷深之和作为最大溶槽深度,并定义点云与基准面间距离的算术平均偏差Ra为表面粗糙度指数[25]:

Ra=N∑i=1|z(xi,yi)|N。 (1) 式中:xi,yi为点云某点坐标;z为该点高度;N为扫描结构面上点云点数。由此得到的不同溶蚀时长下结构面表面形貌粗糙特征如表 3所示,灰岩结构面表面粗糙度指数Ra的溶蚀演化规律如图 10所示。

表 3 溶蚀结构面表面粗糙度演化特征Table 3. Evolution characteristics of surface roughness of dissolved.discontinuities溶蚀时长t/h 最大峰高Rp/mm 最大谷深Rv/mm 最大溶槽深度hmax/mm 表面粗糙度指数Ra/mm 0 0.153 0.282 0.435 0.074 2 0.274 0.323 0.597 0.081 6 0.387 0.924 1.311 0.106 12 0.485 1.001 1.486 0.113 20 0.495 1.250 1.745 0.117 30 0.506 1.681 2.187 0.119 分析图 10可知,随着溶蚀时长的增加,结构面表面粗糙度指数不断增大,并趋于一恒定值收敛。根据这一规律,提出一种采用表面粗糙度指数等效表征结构面溶蚀程度的方法,并将其定义为结构面溶蚀率Cr:

Cr=Ra−R0R∞−R0。 (2) 式中:Ra为任一溶蚀状态下结构面表面粗糙度指数;R0,R∞分别为初始时刻和最终溶蚀状态下结构面表面粗糙度指数。

以本试验为例,计算得出R0,R∞分别为0.0740,0.1197,因此试验中所用灰岩结构面的溶蚀率计算公式为

Cr=Ra−0.0740.0457。 (3) 计算所得研究区灰岩结构面溶蚀率与溶蚀时长之间的对应情况如表 4所示。

表 4 结构面溶蚀率与溶蚀时长对应关系表Table 4. Relation between discontinuity dissolution rate and dissolution time溶蚀时长/h 0 2 6 12 20 30 Ra 0.074 0.081 0.106 0.113 0.117 0.119 Cr 0.000 0.153 0.700 0.853 0.941 0.985 由表 4看出,在渗流作用下,结构面溶蚀率的变化趋势与表面粗糙度指数的变化具有较好的一致性,均随时间增长而增大并逐渐收敛。这是因为:溶蚀作用前期受弱水动力条件影响,表现微弱;其溶蚀改造主要发生于溶蚀中期,此时裂面处固相物质的溶失速率达到峰值;进入结构面溶蚀消亡阶段后,整体溶蚀速率再次放缓,溶蚀率即趋于收敛。

3.4 溶蚀结构面剪切力学劣化规律

(1)剪切特性分析

图 11为轴压作用下,不同溶蚀时长结构面剪切应力-位移特性曲线。曲线依据剪切应力响应特征大致分为初始锁固、剪摩阻滑两个阶段。同时,在不同轴压作用下,各结构面的剪切特性曲线又呈现出不同变化规律。

如图 11(a)所示,在低水平轴压下(2 MPa),将结构面切向刚度定义为剪切应力-位移曲线的切线斜率[26]。可以看出,溶蚀结构面初始切向刚度普遍大于天然结构面,这主要是在低轴压法向加载过程中,溶蚀结构面表面溶槽等粗糙结构未被明显压碎,因此在剪切过程中,溶槽相互之间形成联合锁固效应,切向变形受阻明显。随着水平剪切位移的增大,初始锁固结构逐渐被破坏,结构面发生相对错动。其中天然结构面表面由锯切产生的稳定微凸体在轴压下形成新的锁固结构,出现明显的剪切硬化特征;而经历溶蚀的结构面,虽然其结构面表面粗糙结构存在较强稳定性,但由于初期溶蚀结构面表面难溶物所形成的“泥膜”的存在,结构面抗剪强度较天然结构面大大减弱;对于溶蚀中期结构面,其表面溶槽峰部起主要抗剪阻滑作用,因峰高较小,剪摩阶段曲线相对平缓;相比之下,溶蚀后期结构面在水平推剪过程中,由于表面深大岩溶通道的影响,其剪切特性曲线更为复杂,溶槽处“跌落”、“爬坡”、“咬断”作用交替出现,因此剪切特性曲线呈现出多拐点控制下的轻微硬化特征。

由图 11(b)可知,在中水平轴压下(4 MPa),各结构面初始切向刚度差异明显减小。初溶阶段的结构面强度与初始结构面强度差距也明显变小,这是因为随着轴压增大,初溶阶段所形成的“泥膜”被挤出,其对结构面强度的弱化作用降低;但对于密布细槽控制的结构面(t=12 h),溶蚀管道较浅、窄,阻滑效应相对较弱,剪切曲线仍表现出相对稳定的变化特征;而深大溶槽结构面(t=20,30 h)随着轴压的增大,剪切硬化特征进一步增强,抗剪强度值以较大的斜率快速增长。

然而,当轴压为6 MPa时,由于溶蚀结构面表面粗糙结构被压密、压碎,其初始刚度低于天然结构面,如图 11(c)所示。在水平推剪过程中,受稳定微凸体控制的自然结构面硬化特征越发明显;而细微溶槽控制下的结构面硬化特征逐渐消失,呈现出相对稳定的残余变形特征;深大溶槽结构面仍保留较深溶槽,因此出现短时间“跌落”现象,但随后曲线出现极速抬升,这是因为在高法向荷载下,深大细槽槽壁在横向上相对稳定,沿槽壁横向移动爬坡需要克服巨大阻力,此时溶蚀结构面硬化特征达到最大。

(2)抗剪强度分析

结合图 11确定各阶段峰值抗剪强度,对有明显峰值的结构面取峰值作为抗剪强度,若无明显峰值则取剪切位移等于剪切面宽度10%时对应强度值,由此得到不同溶蚀结构面极限抗剪强度值如表 5所示。

表 5 不同溶蚀时长结构面极限抗剪强度Table 5. Ultimate shear strengths of structural plane with different dissolution durations溶蚀时长t/h 各轴压下极限抗剪强度τ/MPa 溶蚀率Cr 2 MPa 4 MPa 6 MPa 0 0.977 1.841 2.938 0 2 0.581 1.502 2.360 0.153 6 0.633 1.490 2.045 0.700 12 0.490 0.970 1.169 0.853 20 0.479 1.023 1.712 0.941 30 0.672 1.465 2.520 0.985 由表 5可知,在轴压一定的情况下,溶蚀结构面极限抗剪强度明显弱于天然结构面,整体上呈现出“先减小,后增大”的现象。其中,当溶蚀时间为12 h时,各轴压下截面极限抗剪强度分别降低了49.8%,47.3%,60.2%。此时,极限抗剪强度趋于最小值。由于实际工程中,自然界边坡失稳常发生于抗剪强度劣化阶段。鉴于此,本部分仅对强度降低阶段(0~12 h)进行抗剪强度分析。

库仑准则是描述抗剪强度的常用方法,但其在复杂结构面力学性质的应用中存在一定缺陷,无法考虑到结构面粗糙度、强度等因素对抗剪强度的影响。因此,采用Barton提出的抗剪强度公式:

τ=σntan[JRClg(JCSσn)+ϕb]。 (4) 式中:σn为法向应力;JRC为结构面粗糙度;JCS为结构面强度;ϕb为结构面基本摩擦角。

由前述分析可知,JRC,JCS,ϕb均随溶蚀时长的增大而变化,与结构面溶蚀率密切相关。因此,三者均可表示为溶蚀率Cr的函数Jrc(Cr)、Jcs(Cr)和ϕb(Cr)。为进一步简化公式,忽略式(4)中对数项分母法向荷载的影响,并对Jrc(Cr)、Jcs(Cr)进行合并处理,将原式简化为

τ=σntan[J(Cr)+ϕb(Cr)], (5) 式中,ϕb取图 12所示抗剪强度线性拟合结果角度值。

为确定各项与溶蚀率之间的准确关系,首先对ϕb的正切值进行拟合,所得结果如图 13所示。可以看出,tanϕb与Cr之间线性相关关系良好,故基本摩擦角与溶蚀率可表示为

ϕb=arctan(0.447−0.239Cr)。 (6) 再通过统计软件对式(5)中的J(Cr)项进行拟合,最后得到考虑溶蚀率的灰岩结构面抗剪强度经验预测模型:

τ=σntan[e0.8Cr+arctan(0.447−0.239Cr)]。 (7) 并用其进行预测值计算,结果对比情况如表 6所示。可以看出,该模型所得结果与试验值吻合度高,具有一定适用性。

表 6 预测值-试验结果对比情况Table 6. Comparison between predicted values and test results溶蚀时长/h 2 MPa 4 MPa 6 MPa 平均误

差/MPa试验值 预测值 试验值 预测值 试验值 预测值 0 0.977 0.973 1.841 1.946 2.938 2.920 0.043 2 0.581 0.797 1.502 1.594 2.360 2.390 0.113 6 0.633 0.744 1.490 1.488 2.045 2.231 0.100 12 0.490 0.477 0.970 0.955 1.169 1.432 0.097 4. 结论

以武隆鸡尾山溶蚀岩质坡体为背景,通过对盖层灰岩进行结构面渗流溶蚀试验和溶蚀结构面直接剪切试验,揭示了灰岩结构面的渗流溶蚀演化模式和剪切力学特性溶蚀劣化规律,得到以下5点结论。

(1)在水动力-化学溶蚀改造下,灰岩结构面表面溶蚀演化模式为:点式选择性溶蚀—细槽线式稳定渗流溶蚀—优势管道流强烈溶蚀—壁面缓慢溶蚀。

(2)灰岩结构面表面微地貌在水动力-溶蚀过程中,呈现出显著的时序演化特征。在水动力-化学溶蚀作用下,其表面粗糙度指数和溶蚀率指标随时间增长而增大,并呈收敛趋势。

(3)溶蚀结构面在剪应力作用下表现出初期锁固、后期剪摩阻滑的二阶段特征,且溶蚀时间越长、应力水平越高,剪切硬化特征越明显。

(4)在溶蚀作用下,结构面抗剪结构随时间增长,由刚性稳定微凸体发展为细微溶槽,并最终演变为深大岩溶管道,其极限抗剪强度前中期随表面粗糙体结构数量减少而变小,后期随表面溶槽深度变大而增大。

(5)基于Barton公式和溶蚀率指标,建立了灰岩结构面抗剪强度经验预测模型,并通过对比预测值和试验值,验证了该模型具有良好的适用性。

-

-

[1] 朱晟. 粗粒筑坝材料现场压实质量的控制标准研究[J]. 水力发电, 2011, 37(12): 22-26, 30. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SLFD201112008.htm ZHU Sheng. Study on on-site compaction quality control standard of coarse-grained materials[J]. Water Power, 2011, 37(12): 22-26, 30. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SLFD201112008.htm

[2] 李丕武. 地基承载力动测的附加质量法[J]. 地球物理学报, 1993, 36(5): 683-687. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX199305015.htm LI Peiwu. Additive mass method measured dynamically foundation bearing capacity[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1993, 36(5): 683-687. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX199305015.htm

[3] 谭峰屹, 姜志全, 李仲秋, 等. 附加质量法在昆明新机场填料压实密度检测中的应用研究[J]. 岩土力学, 2010, 31(7): 2214-2218. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX201007033.htm TAN Fengyi, JIANG Zhiquan, LI Zhongqiu, et al. Application of additive mass method to testing compacted density of filling material in Kunming new airport[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(7): 2214-2218. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX201007033.htm

[4] 薛云峰, 崔琳, 李丕武, 等. 刚度相关法测试堆石体密度[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(6): 987-990. http://www.cgejournal.com/cn/article/id/13441 XUE Yunfeng, CUI Lin, LI Peiwu, et al. Density measurement of rockfill by use of rigidity correlation method[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(6): 987-990. (in Chinese) http://www.cgejournal.com/cn/article/id/13441

[5] 张智, 凡友华, 蔡加兴, 等. 测定堆石体密度的附加质量法理论分析研究[J]. 地球物理学报, 2015, 58(1): 257-266. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201501023.htm ZHANG Zhi, FAN Youhua, CAI Jiaxing, et al. Theoretical analysis on density measurement of rockfill body by additive mass method[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015, 58(1): 257-266. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201501023.htm

[6] 徐文杰, 胡瑞林. 土石混合体概念、分类及意义[J]. 水文地质工程地质, 2009, 36(4): 50-56, 70. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWDG200904014.htm XU Wenjie, HU Ruilin. Conception, classification and significations of soil-rock mixture[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2009, 36(4): 50-56, 70. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWDG200904014.htm

[7] 李丕武, 冷元宝, 袁江华. 堆石体密度测定的附加质量法[J]. 地球物理学报, 1999, 42(3): 422-427. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201501023.htm LI Peiwu, LENG Yuanbao, YUAN Jianghua. The density measurement of rockfill object by additive mass method[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1999, 42(3): 422-427. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201501023.htm

[8] SHEN C M, YU J D, LIU S H, et al. A unified fractional breakage model for granular materials inspired by the crushing tests of dyed gypsum particles[J]. Construction and Building Materials, 2021, 270: 121366.

[9] WANG T, LIU S H, WAUTIER A, et al. Updated skeleton void ratio for gravelly sand mixtures considering effect of grain-size distribution[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2022, 59(1): 12-23.

[10] CHANG C S, YIN Z Y. Micromechanical modeling for behavior of silty sand with influence of fine content[J]. International Journal of Solids and Structures, 2011, 48(19): 2655-2667.

[11] YIN Z Y, HUANG H W, HICHER P Y. Elastoplastic modeling of sand-silt mixtures[J]. Soils and Foundations, 2016, 56(3): 520-532.

-

期刊类型引用(27)

1. 李明昊,李皋,张毅,杨旭,李红涛,冯佳歆,宿腾跃. 位移约束和温度耦合下致密砂岩热诱导微裂纹发育规律研究. 岩石力学与工程学报. 2025(01): 174-184 .  百度学术

百度学术

2. 黄彦华,张坤博,杨圣奇,田文岭,朱振南,印昊,李明旭. 高温后花岗岩微观特征及其对强度影响规律研究. 岩石力学与工程学报. 2025(02): 359-372 .  百度学术

百度学术

3. Wendong Yang,Xiang Zhang,Bingqi Wang,Jun Yao,Pathegama G.Ranjith. Experimental study on the physical and mechanical properties of carbonatite rocks under high confining pressure after thermal treatment. Deep Underground Science and Engineering. 2025(01): 105-118 .  必应学术

必应学术

4. 解经宇,宋继伟,隋建才,赵萌,王韧,曾翀,王建龙. 我国干热花岗岩在不同冷却条件下的力学响应研究进展. 煤田地质与勘探. 2025(03): 126-142 .  百度学术

百度学术

5. 李明耀,李绍金,彭磊,丁宇飞,左建平. 基于相场法的花岗岩弹塑性损伤模型及其细观力学行为研究. 岩石力学与工程学报. 2024(03): 611-622 .  百度学术

百度学术

6. 黄彦华,陶然,韩媛媛,陈笑,罗一鸣,武世岩. 温度对不同孔隙砂岩Ⅰ型断裂韧度影响的试验研究. 采矿与安全工程学报. 2024(02): 430-436 .  百度学术

百度学术

7. 于洪丹,卢琛,陈卫忠,黄嘉玮,李洪辉. 塔木素黏土岩蠕变特性试验与理论研究. 岩石力学与工程学报. 2024(S1): 3578-3585 .  百度学术

百度学术

8. 杨文东,王柄淇,姚军,井文君,张祥. 三轴压缩下实时高温和热处理后碳酸盐岩力学特性的试验研究. 岩石力学与工程学报. 2024(06): 1347-1358 .  百度学术

百度学术

9. 闫程锦,郤保平. 基于颗粒流GBM模型的花岗岩热力损伤特性研究. 水利水电技术(中英文). 2024(05): 170-180 .  百度学术

百度学术

10. 赵奎,李从明,曾鹏,熊良锋,龚囱,黄震. 持续高温作用下花岗岩特征应力及声发射特征试验研究. 岩石力学与工程学报. 2024(07): 1580-1592 .  百度学术

百度学术

11. 贾蓬,钱一锦,毛松泽,徐雪桐,卢佳亮. 晶粒尺寸对花岗岩动态劈裂力学特性及断面粗糙度影响的试验研究. 应用基础与工程科学学报. 2024(05): 1449-1462 .  百度学术

百度学术

12. 夏开宗,刘夏临,林英书,张飞,司志伟,孙朝燚. 基于岩体波速的地下洞室围岩损伤区岩体力学参数取值方法及工程应用. 岩石力学与工程学报. 2024(10): 2414-2429 .  百度学术

百度学术

13. 黄麟淇,刘茂林,王钊炜,郭懿德,司雪峰,李夕兵,李超. 温度影响和真三轴加载下深部圆形隧洞破坏研究(英文). Journal of Central South University. 2024(09): 3119-3141 .  百度学术

百度学术

14. 赵奎,李从明,曾鹏,熊良锋,龚囱,黄震. 热损伤花岗岩能量演化机制及损伤本构模型. 金属矿山. 2024(11): 45-54 .  百度学术

百度学术

15. 黄彦华,陶然,陈笑,罗一鸣,韩媛媛. 高温后花岗岩断裂特性及热裂纹演化规律研究. 岩土工程学报. 2023(04): 739-747 .  本站查看

本站查看

16. 张涛,蔚立元,苏海健,高亚楠,贺虎,魏江波. 基于多级力链网络分析的花岗岩压缩特性的矿物尺寸效应研究. 岩石力学与工程学报. 2023(08): 1988-2003 .  百度学术

百度学术

17. 李卫,苏海健,蔚立元,刘日成,陈广印. 高温热处理砂岩Ⅰ-Ⅲ混合断裂特性试验研究. 采矿与安全工程学报. 2023(06): 1281-1289 .  百度学术

百度学术

18. 顾冬,马力,罗坤,孙云儒. 水利枢纽工程场地基岩高温三轴压缩渗透力学试验研究. 水利科技与经济. 2022(02): 74-78 .  百度学术

百度学术

19. 张涛,蔚立元,鞠明和,李明,苏海健,季浩奇. 基于PFC3D-GBM的晶体–单元体尺寸比对花岗岩动态拉伸特性影响分析. 岩石力学与工程学报. 2022(03): 468-478 .  百度学术

百度学术

20. 李博宇,彭文祥,王李昌,隆威. 温度与化学作用下岩石物理力学性质研究进展. 地质装备. 2022(02): 33-37 .  百度学术

百度学术

21. 刘磊,李睿,秦浩,刘洋. 高温后深部矽卡岩动力学特性及微观破坏机制研究. 岩土工程学报. 2022(06): 1166-1174 .  本站查看

本站查看

22. 詹懿德,汪发祥,佘恬钰,沈佳轶,吕庆. 考虑围压效应的块状节理岩体变形破坏数值模拟. 水利水运工程学报. 2022(04): 70-76 .  百度学术

百度学术

23. 李明耀,彭磊,左建平,王智敏,李绍金,薛喜仁. 基于DIP-FFT数值方法的花岗岩多尺度力学特性研究. 岩石力学与工程学报. 2022(11): 2254-2267 .  百度学术

百度学术

24. 王春,熊宏威,舒荣华,薛文越,胡慢谷,张攀龙,雷彬彬. 高温处理后含铜矽卡岩的动态力学特性及损伤破碎特征. 中国有色金属学报. 2022(09): 2801-2818 .  百度学术

百度学术

25. 梁忠豪,秦楠,孙嘉彬,葛强. 高温作用后黄砂岩三轴压缩及细观破裂机制. 科学技术与工程. 2021(24): 10430-10439 .  百度学术

百度学术

26. 郝宪杰,刘继山,魏英楠,陈泽宇,靳多祥,潘光耀,张谦. 2000m超深煤系储层力学及声发射特征的围压效应. 中南大学学报(自然科学版). 2021(08): 2611-2621 .  百度学术

百度学术

27. 徐文龙,徐鼎平,柳秀洋. 高温热损伤对花岗岩单轴破坏模式和强度的影响研究. 皖西学院学报. 2021(05): 94-99 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(31)

下载:

下载: